Le sujet des «Livres des Morts» fascine depuis des siècles : ils mêlent croyances, rituels et images puissantes de l’après-vie. Que l’on parle des papyrus colorés de l’Égypte ancienne, des textes énigmatiques du Tibet ou des recueils occultes européens, ces écrits cherchent à répondre à la même question fondamentale : qu’arrive-t-il après la mort et comment s’y préparer ? Dans cet article, je vous propose d’entrer dans ces trois univers — égyptien, tibétain et occulte — en gardant un ton simple, conversationnel et curieux. Nous allons explorer leur histoire, leurs fonctions, leurs images, mais aussi la manière dont ils ont été compris (ou parfois mal compris) par les générations suivantes. J’aimerais vous emmener pas à pas, sans jargon inutile, pour que vous sachiez non seulement quoi contient chaque texte, mais aussi pourquoi ces textes continuent de nous interpeller aujourd’hui.

Les Livres des Morts ne sont pas uniquement des manuels pour les défunts ; ce sont des miroirs de la société qui les a produits. À travers eux, on lit les peurs, les espoirs, les hiérarchies, la théologie et l’art d’une culture. Ils s’adressent à la fois aux morts, aux prêtres et aux vivants qui accompagnent le passage. En les comparant, on découvre des similarités surprenantes — des guides moraux, des instructions rituelles, des représentations du jugement — et aussi des différences nettes dans la façon d’envisager l’au-delà. Restez avec moi : je vais vous raconter des histoires, analyser quelques passages célèbres et proposer des repères pour comprendre pourquoi ces textes tiennent encore une place si importante dans l’imaginaire collectif.

Le Livre des Morts égyptien : papyrus, formules et voyages au royaume d’Osiris

Quand on évoque le «Livre des Morts» de l’Égypte, on pense souvent immédiatement aux papyrus illustrés, remplis de formules magiques et de scènes où le défunt traverse des épreuves. Mais derrière l’image populaire se cache une histoire longue et complexe : le terme moderne «Livre des Morts» regroupe en réalité une collection de textes funéraires qui évoluent sur des millénaires. Ils s’inscrivent dans une tradition plus large qui comprend les Textes des Pyramides et les Textes des Sarcophages. Leur but ? Assurer la renaissance et la protection du défunt dans l’au-delà.

Pour un Égyptien de l’Antiquité, la mort n’était pas une fin mais une transition. Le papyrus contenait des formules à réciter, des prières à adresser aux dieux, des invocations pour neutraliser des menaces et des descriptions de la topographie de l’au-delà. Ces formules sont souvent très pragmatiques : elles donnent des mots précis à dire pour ouvrir une porte, pour ne pas être dévoré par une créature, pour prouver son identité devant les tribunaux divins. On y retrouve des noms de divinités — Osiris, Anubis, Maat — et des instructions pour se présenter correctement lors du jugement qui décidera de l’accès à la vie éternelle.

La mise en image des formules a aussi une grande importance. Les vignettes qui accompagnent les textes jouent un rôle explicatif et protecteur. Elles représentent des scènes comme la pesée du cœur, des voyages en barque ou des dieux sévères et bienveillants. Ces images ne sont pas simplement décoratives : pour les Égyptiens, elles participent de l’efficacité magique du texte. Conserver un papyrus accroché au cercueil, c’était multiplier les chances que le défunt connaisse la bonne parole au moment opportun.

Origine et évolution

La genèse de ces textes remonte aux Textes des Pyramides (vers 2400 av. J.-C.), qui n’étaient d’abord réservés qu’aux pharaons. Avec le temps, les formules se sont démocratisées et se sont retrouvées dans les sarcophages et sur des papyrus destinés aux nobles et aux riches. Le «Livre des Morts», tel que nous le connaissons aujourd’hui, a surtout pris forme durant le Nouvel Empire (vers 1550–1070 av. J.-C.). Il s’agit alors d’une collection variable de chapitres, choisis et assemblés selon les besoins du défunt et la mode du moment.

Fonctions principales

- Protection contre les dangers de l’au-delà : formules et invocations pour repousser créatures, démons et pièges.

- Assistance lors du jugement divin : la célèbre pesée du cœur où Maât pèse la vérité du défunt.

- Identification et renaissance : énoncer son nom et ses titres pour continuer d’exister et recevoir des offrandes.

- Offrandes et rituels : indications pour les vivants afin d’entretenir la mémoire du disparu.

Le Bardo Thödol (Livre des Morts tibétain) : une cartographie de l’esprit entre la mort et la renaissance

Le Livre des Morts tibétain, souvent nommé Bardo Thödol («libération par l’écoute durant l’état intermédiaire»), appartient à une tout autre tradition. Il concerne moins des formules magiques instituées que la guidance du conscient et de l’inconscient pendant les moments post-mortem et intermédiaires. Influencé par le bouddhisme tantrique, le texte propose des instructions pour reconnaître les visions et les manifestations mentales qui apparaissent après la dissolution du corps.

L’approche tibétaine est profondément psychologique : les visions qui se manifestent ne sont pas seulement des entités extérieures mais des projections de l’esprit, des manifestations de nos habitudes karmiques. Le but n’est pas tant de triompher de puissances extérieures que de reconnaître la nature illusoire des phénomènes et de s’attacher à l’éveil. La lecture ou la récitation du texte vise donc à éveiller le défunt à la nature de sa propre conscience, afin d’orienter la renaissance vers une meilleure situation ou, idéalement, vers la libération.

Structure et contenu

Le Bardo Thödol décrit plusieurs bardos, c’est-à-dire des états intermédiaires : le bardo du moment de la mort, le bardo de la réalité dégagée (visions claires et effrayantes), et le bardo du devenir (le processus conduisant à une nouvelle naissance). À chaque étape correspondent des visions lumineuses, des déités paisibles ou terrifiantes, et des enseignements destinés à être rappelés par la conscience déliée. Les textes conseillent aux proches de réciter des passages, d’offrir des instructions orales et de créer un environnement propice à la reconnaissance.

Dimension rituelle et morale

Le Livre des Morts tibétain met aussi l’accent sur la continuité morale : les actions, paroles et intentions accumulées influencent le type de visions et la direction de la renaissance. Les rituels de soutien, la présence de maîtres spirituels et la récitation correcte sont autant d’éléments qui peuvent aider le défunt. Cette vision souligne l’idée d’une responsabilité personnelle : en cultivant la conscience durant la vie, on prépare un passage plus serein.

Les «Livres des Morts» occultes : réappropriations, grimoires et imaginaires occidentaux

Quand on parle de «Livres des Morts» dans une perspective occulte occidentale, on entre dans une catégorie plus mouvante. Le terme peut désigner des grimoires, des traités ésotériques ou des compilations modernes inspirées par les traditions anciennes. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l’intérêt pour l’Égypte ancienne et pour les spiritualités orientales a alimenté une vaste production d’adaptations, de traductions et parfois de réécritures. Des occultistes comme Aleister Crowley ont puisé dans ces sources, mélangeant symboles, rituels et interprétations personnelles.

L’occultisme occidental a souvent réinterprété les textes funéraires comme des manuels pratiques de magie personnelle. Dans ce cadre, les «Livres des Morts» deviennent des outils pour la transformation psychique, pour le voyage chamanique ou pour la communication avec les esprits. Cette réappropriation a produit des œuvres très variées : certaines cherchent la fidélité historique, d’autres inventent des rites nouveaux. Le résultat est un corpus hétérogène qui reflète davantage l’époque de la réinterprétation que les cultures d’origine.

Réinventions et controverses

Beaucoup d’ouvrages occultes ont été critiqués pour leur manque de rigueur historique. Des traductions approximatives, des ajouts anachroniques et des élans créatifs ont parfois transformé le sens originel des textes. Pourtant, ces réinventions ont aussi permis de maintenir le thème vivant dans la culture populaire : romans, films, musiques et arts visuels ont repris ces images, souvent en les détournant. Le danger, bien sûr, est de confondre interprétation artistique et document historique.

Fonctions dans l’occultisme moderne

- Pratiques de transformation intérieure : rituels d’initiation, méditations et voyages astraux se réclament parfois des Livres des Morts.

- Symbolisme et art : motifs égyptiens ou bouddhiques enrichissent des créations contemporaines.

- Divination et spiritisme : certains groupes utilisent ces textes pour communiquer avec des défunts ou pour guider des séances ésotériques.

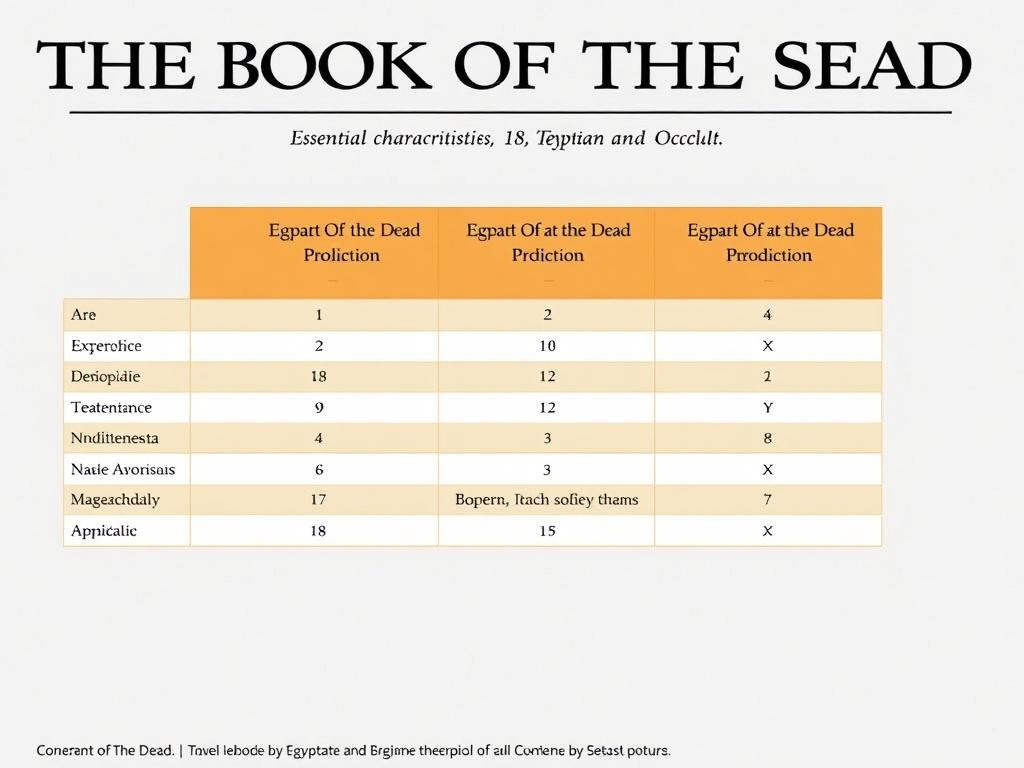

Tableau comparatif : caractéristiques essentielles

| Aspect | Égyptien | Tibétain | Occulte (occident) |

|---|---|---|---|

| Origine | Textes funéraires de l’Antiquité égyptienne (papyrus) | Textes bouddhiques tantriques du Tibet (Bardo Thödol) | Réappropriations modernes, grimoires et créations ésotériques |

| Objectif | Assurer renaissance et protection du défunt | Guider la conscience à travers les états intermédiaires | Transformation intérieure, rituels magiques et symboliques |

| Forme | Papyrus illustrés, vignettes, formules | Instructions orales et écrites pour reconnaître les visions | Textes variés : manuels, rituels, interprétations |

| Vision de l’au-delà | Un monde structuré avec dieux et juges | Manifestations mentales et projections karmiques | Souvent syncrétique et très variable |

| Rôle des vivants | Rituels, offrandes et récitation de formules | Récitations, présence de maîtres, pratiques de soutien | Rituels d’accompagnement, séances rituelles, créations symboliques |

Thèmes communs : pourquoi ces textes se ressemblent-ils ?

Malgré leurs différences, les Livres des Morts partagent des motifs récurrents. Premièrement, tous cherchent à réduire l’incertitude liée à la mort : ils offrent une carte, un ensemble d’actions ou de compréhensions qui aident à traverser l’inconnu. Deuxièmement, ils élaborent une éthique ou un système de responsabilité : le défunt n’est pas laissé sans compte ; il doit répondre de sa vie. Troisièmement, ils structurent le rapport entre les vivants et les morts : offrandes, prières, récitations — autant de moyens pour maintenir un lien social et spirituel. Enfin, ces textes mettent en scène un guide — qu’il soit divin, psychologique ou rituel — qui aide le mort à se repérer.

Ces similitudes ne signifient pas qu’il existe une seule «vérité» derrière toutes les traditions. Elles traduisent plutôt des réponses humaines stables face à une réalité universelle : la fin de la vie corporelle. Quand une culture élabore un ensemble de pratiques et d’images pour faire face à cette fin, elle met en jeu ses valeurs, sa cosmologie et ses peurs. C’est ce qui rend la comparaison si riche : on voit comment les mêmes préoccupations se déploient différemment selon les contextes historiques.

Exemples concrets

- La pesée du cœur (Égypte) vs. le jugement karmique implicite (Tibet) : deux façons de vérifier la justesse de la vie vécue.

- Formules à prononcer (Égypte) vs. reconnaissance de visions (Tibet) : parole salvatrice contre conscience libératrice.

- Rituels funéraires et offrandes (toutes traditions) : maintenir la relation entre vivants et défunts.

Pratiques rituelles et iconographie : comment lire les images et les formules

L’iconographie égyptienne est extrêmement codifiée. Comprendre une vignette du Livre des Morts demande de connaître les symboles : la plume de Maât, l’image d’Anubis, la barque solaire. Les images fonctionnent comme des stimulants mnésiques ; elles aident le lecteur à se souvenir des formules ou à activer la puissance magique du texte. Les illustrations tibétaines, quant à elles, servent souvent de support à la visualisation méditative : elles représentent des déités, des mandalas ou des figures lumineuses destinées à être reconnues par la conscience du mourant.

Dans la tradition occulte occidentale, l’image est souvent utilisée pour créer un pont entre l’inconscient et l’intention du praticien : symboles, sigils, correspondances astrologiques et couleurs servent un objectif pratique. Que ce soit pour «ouvrir une porte» ou pour «attirer une qualité», l’iconographie fonctionne comme langage symbolique partagé.

Lecture critique des textes

Pour approcher ces écrits aujourd’hui, il faut deux qualités : une lecture respectueuse et une lecture critique. Respectueuse, parce que ces textes sont porteurs de croyances profondes et de pratiques rituelles. Critique, parce que le contexte historique, les erreurs de traduction et les partis pris des éditeurs peuvent déformer leur sens. Lire un papyrus égyptien comme un simple recueil de récits, ou un Bardo Thödol comme un manuel de psychothérapie moderne, serait réduire leur complexité. Il est donc utile d’avoir des repères historiques et philologiques lorsque l’on s’engage dans une lecture sérieuse.

Influences culturelles et appropriation : que faut-il garder à l’esprit ?

L’histoire des Livres des Morts est aussi une histoire d’appropriation. À mesure que l’Occident a découvert l’Égypte ou le Tibet, des traductions et des interprétations ont circulé, parfois sans souci de contexte. Cela a produit des œuvres magnifiques, mais aussi des malentendus et des stéréotypes. Aujourd’hui, la sensibilité culturelle invite à reconnaître les origines, à citer les sources et à distinguer entre étude, hommage et exploitation commerciale.

Il est important de ne pas perdre de vue que ces textes vivent aussi dans des pratiques contemporaines : communautés religieuses, familles, artistes et chercheurs continuent de s’en saisir. Le respect passe par l’écoute des descendants culturels et par une exigence de rigueur dans l’usage des images et des formules.

Questions éthiques

- N’est-il pas irrespectueux d’utiliser des textes funéraires à des fins esthétiques ou ludiques ?

- Comment éviter la marchandisation de rites sacrés ?

- Quelles responsabilités ont les traducteurs et adaptateurs envers les traditions d’origine ?

Ce sont des questions légitimes qu’il faut garder à l’esprit quand on s’inspire des Livres des Morts pour la création ou la pratique.

Comment lire ces textes aujourd’hui : approches pratiques et recommandations

Si l’idée de lire un Livre des Morts vous tente, voici quelques recommandations pratiques. D’abord, identifiez votre intention : cherchez-vous une compréhension historique, une valeur spirituelle, ou une inspiration artistique ? Selon l’objectif, les ressources ne seront pas les mêmes. Pour une lecture historique, préférez des éditions critiques et des commentaires d’égyptologues ou de tibétologues reconnus. Pour une exploration spirituelle, il peut être utile d’étudier les textes avec un guide compétent dans la tradition concernée.

Ensuite, faites la part entre texte et image, interprétation et invention. Demandez-vous toujours : qui a écrit ceci, dans quel contexte et pour quel public ? Enfin, respectez les pratiques contemporaines : si vous utilisez une prière, une visualisation ou un rite, informez-vous sur sa signification et sur la manière dont il est vécu par les pratiquants actuels.

Ressources recommandées

- Éditions critiques et traductions annotées pour le matériel égyptien.

- Commentaires de maîtres tibétains et traductions fidèles pour le Bardo Thödol.

- Études historiques sur l’occultisme occidental pour comprendre réappropriations et dérives.

Les Livres des Morts dans la culture populaire : mythes, films et littérature

La fascination pour la mort et pour les rites qui l’entourent alimente naturellement la culture populaire. On trouve des échos des Livres des Morts égyptien et tibétain dans le cinéma, la musique et la littérature. Des films utilisent la pesée du cœur comme image du jugement moral ; des romans reprennent l’idée du voyage entre les mondes ; des bandes dessinées s’inspirent des vignettes et des mandalas. Ce foisonnement montre combien ces textes ont une force symbolique qui dépasse leur contexte originel.

Mais attention aux simplifications : la popularisation efface parfois la complexité et nourrit des clichés. C’est pourquoi il est utile d’aller au-delà de l’image spectaculaire pour comprendre le contenu et la fonction réelle de ces écrits.

Exemples d’influence

- Films d’aventure qui réutilisent des motifs égyptiens (trésors, malédictions).

- Ouvrages spirituels modernes qui adaptent le Bardo Thödol à des approches psychothérapeutiques.

- Art contemporain qui mélange vignettes égyptiennes et images new-age.

Questions ouvertes et domaines de recherche

Même si nous en savons beaucoup, de nombreuses questions restent ouvertes. Quels aspects des pratiques funéraires nous échappent encore ? Comment les pratiquants contemporains réinventent-ils ces textes ? Quel est l’impact des traductions successives sur notre perception ? Les études interdisciplinaires — mêlant philologie, anthropologie, histoire des religions et psychologie — offrent aujourd’hui des pistes riches pour approfondir. Pour les chercheurs comme pour les lecteurs curieux, il reste énormément à explorer.

Axes prometteurs

- Analyse des pratiques orales disparues et de leur transmission écrite.

- Études comparatives approfondies entre traditions non seulement pour les ressemblances, mais surtout pour les mécanismes culturels distinctifs.

- Travaux sur la réception contemporaine et l’appropriation dans l’art et la spiritualité moderne.

Conclusion

Les Livres des Morts égyptien, tibétain et occulte forment un paysage pluriel où l’humanité a tenté, à travers des mots et des images, d’apprivoiser ce qui semble inconnaissable. Chacun à sa manière offre des cartes de l’invisible : l’Égypte propose des formules et des images protectrices, le Tibet une cartographie intérieure de la conscience en transition, et l’occultisme occidental mêle réinterprétation et création symbolique. Comparer ces textes nous aide à comprendre non seulement la diversité des réponses culturelles à la mort, mais aussi la manière dont nous continuons, aujourd’hui, à chercher des repères face à la finitude. Approchez ces écrits avec curiosité, respect et esprit critique : ils sont à la fois témoins d’un passé profond et sources d’inspiration pour notre présent.