Imaginez une maison où certaines pratiques, chansons, odeurs et gestes semblent avoir toujours existé ; où une phrase, un symbole, une recette ou une prière était partagée au coin du feu et transmise de mère en fille, de grand-père à petite-fille, en silence ou à voix haute. C’est souvent ainsi que naît et se perpétue la tradition des sorcières de famille, cette transmission vivante d’un savoir magique et spirituel qui voyage au fil des générations. Dans cet article, je vous invite à explorer avec moi les multiples facettes de la tradition des sorcières de famille — son origine, sa forme, ses pratiques, ses risques et ses manières modernes de s’adapter — en adoptant une lecture à la fois intime et documentée.

Si vous êtes simplement curieux, dépositaire d’un héritage ignoré ou en quête d’une compréhension plus profonde de vos aïeux, vous trouverez ici des clefs pour reconnaître ce qui fait d’une pratique un héritage familial plutôt qu’une simple collection de rituels. Nous parlerons aussi des responsabilités éthiques, de la manière de préserver ce legs et des conseils pratiques pour l’enseigner sans l’appauvrir. Attachez-vous confortablement : la tradition des sorcières de famille est un terrain riche, parfois complexe, souvent émouvant.

Qu’est-ce que la tradition des sorcières de famille ?

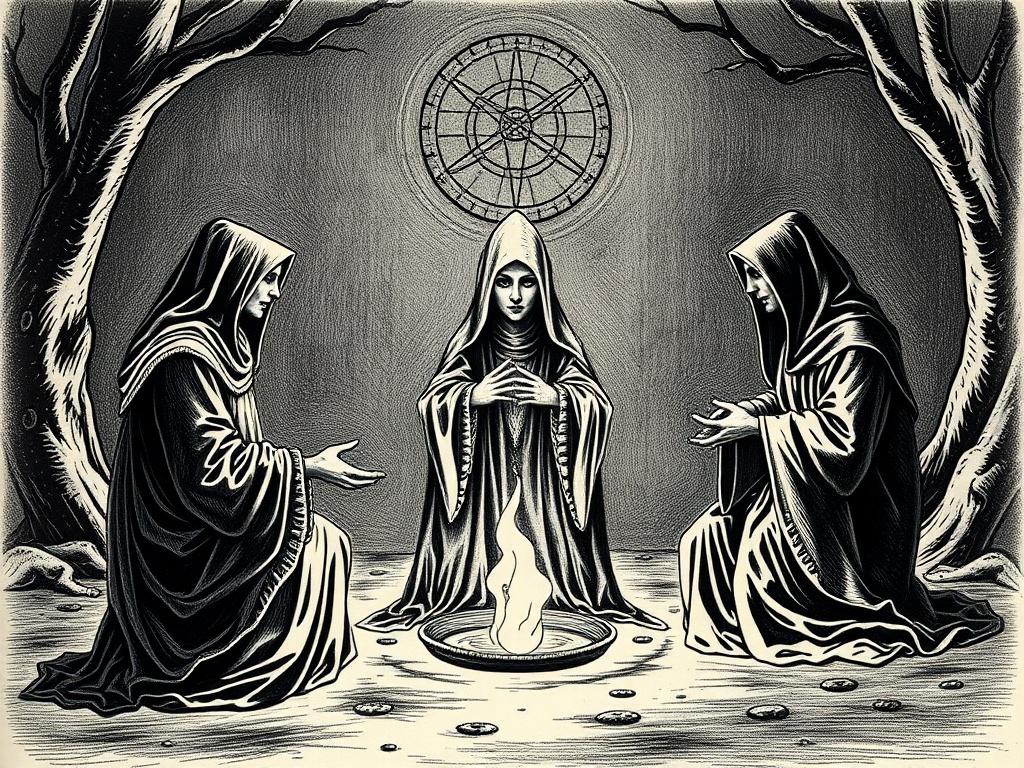

La tradition des sorcières de famille désigne un ensemble de pratiques magiques, rituelles et spirituelles qui se transmettent au sein d’une lignée familiale. Ce qui la distingue des traditions plus « publiques » ou des mouvements néopaïens, c’est l’accent sur la filiation — l’idée que certaines formes de puissance, de savoirs, de chants, de mots et de coutumes se transmettent comme un héritage vivant, de personne à personne, souvent oralement et parfois en secret.

Souvent, cette tradition est profondément enracinée dans le quotidien : recettes de remèdes, rites de protection à exécuter lors d’événements familiaux, gestes symboliques pour accompagner la naissance, le mariage ou la mort, et un répertoire de prières ou d’incantations spécifiques. Ce capital culturel et spirituel peut être explicitement ritualisé — avec des initiations, des codes et des objets — ou rester implicite, inscrit dans les habitudes et les croyances partagées.

Origines historiques et contextes culturels

La tradition des sorcières de famille n’est pas un phénomène homogène ; elle prend racine dans des contextes très différents. En Europe, des pratiques de guérison et des rites protecteurs ont souvent été perpétués par des familles rurales ; en Afrique, des lignées de guérisseurs ou de devins existent depuis des siècles ; dans les Amériques, les syncrétismes entre traditions autochtones, africaines et européennes ont donné naissance à des formes familiales de soin spirituel et rituel. Partout, la transmission s’est faite selon les normes sociales du moment, entre silence et fierté, recel et partage.

Il faut rappeler que beaucoup de ces traditions ont été marginalisées, criminalisées ou stigmatisées, ce qui a poussé certaines familles à taire leurs pratiques ou à les dissimuler derrière des usages domestiques anodins. La persécution, l’ostracisme religieux et l’industrialisation culturelle ont transformé la manière dont ces savoirs sont transmis — parfois en perdant une partie de leur contexte, parfois en se reforçant dans l’intimité familiale.

Variations géographiques et influences croisées

Dans les régions rurales d’Europe, la « sorcellerie » familiale pouvait se confondre avec la médecine populaire : herboristerie, préparation d’onguents, et rituels de protection. En Afrique de l’Ouest ou en Afrique centrale, des lignées de guérisseurs ou de « sorciers » (souvent honorés) transmettent des techniques de divination et de soin, parfois institutionnalisées au sein de lignages. Dans les Caraïbes et en Amérique latine, le brassage colonial a donné naissance à des pratiques syncrétiques où la tradition familiale emprunte au christianisme, aux religions africaines et aux spiritualités indigènes.

Ces variations montrent une chose essentielle : la tradition des sorcières de famille est surtout une réponse aux besoins et aux réalités locales. Elle se façonne selon la géographie, l’économie, la religion dominante et l’histoire des persécutions ou des protections communautaires.

Transmission et lignage : comment se transmet une tradition familiale

La transmission est au cœur de la tradition des sorcières de famille ; elle est souvent personnelle, sélective et encadrée. Le savoir peut circuler de parent à enfant, d’oncle à nièce, ou même à travers des conseils de voisins proches. Ce qui est transmis n’est pas seulement technique : ce sont aussi des histoires, des tavres, des tabous et des imaginaires qui façonnent l’identité spirituelle des héritiers.

Contrairement aux systèmes formels d’initiation, la transmission familiale mêle parfois naturel et rituel. Un enfant peut apprendre à reconnaître des plantes en aidant sa grand-mère, ou être présenté à un symbole sacré lors d’une cérémonie domestique. Certaines familles conservent des grimoire ou des carnets, tandis que d’autres pratiquent un strict oral. La confiance, l’amour et parfois la peur sont des moteurs de cette transmission.

Modes de transmission

Il existe plusieurs manières courantes par lesquelles la tradition se perpétue. Voici quelques modes fréquemment observés :

- Transmission orale informelle : récits, chants, prières partagés au quotidien.

- Transmission rituelle : initiations, jurons, passage d’objets sacrés.

- Transmission par l’observation : apprentissage en regardant et en aidant aux préparations.

- Transmission écrite : grimoire, carnets de recettes, lettres ou enregistrements familiaux.

- Transmission mixte : combinaison des méthodes ci-dessus, adaptée à la famille.

Chacun de ces modes implique des enjeux différents : la transmission orale préserve le vivant et l’adaptabilité, tandis que l’écrit protège contre l’oubli mais peut rigidifier le sens. Les familles choisissent souvent la méthode qui préserve au mieux leur secret et leur cohésion.

Rites d’initiation et responsabilités

Dans certaines familles, la tradition est marquée par des rites d’initiation. Ces cérémonies varient énormément : on peut parler d’une bénédiction discrète à la maison, d’un rituel plus formel avec des symboles précis, ou d’une épreuve symbolique. L’initiation officialise souvent une responsabilité — celle de prendre soin des connaissances, de protéger la communauté ou de continuer une lignée de soins.

Prendre part à une tradition familiale implique aussi des obligations morales. Un héritier peut être tenu de respecter des tabous, d’aider les membres de la communauté, ou de refuser la commercialisation de certaines pratiques. Cette dimension éthique est cruciale : elle garantit la cohérence et la pérennité de la tradition.

Étapes habituelles d’une initiation

Voici des étapes que l’on retrouve fréquemment, bien que l’ordre et la forme diffèrent selon les lignées :

- Reconnaissance : la famille reconnaît l’aptitude ou le désir chez un·e héritier·e.

- Apprentissage pratique : transmission des recettes, des chants et des gestes.

- Épreuve symbolique : un test de maturité ou de compréhension éthique.

- Transmission d’un objet ou d’un mot sacré : insigne d’appartenance.

- Serment ou promesse : engagement à respecter les règles familiales.

Ces étapes servent à préserver non seulement des techniques mais un rapport au monde : comment protéger, guérir, et intervenir sans nuire.

Pratiques, outils et grimoire familial

Les pratiques d’une tradition familiale peuvent couvrir un spectre large : remèdes à base de plantes, rituels de purification, prières de protection, divination par les signes, fabrication d’amulettes, ou encore chants pour accompagner les grands événements. Le grimoire familial — s’il existe — est souvent hétéroclite : mélange de recettes, de notes marginales, de symboles et d’histoires anecdotiques.

Les outils sont généralement modestes et symboliques : couteaux rituels, fioles d’huiles, herbes séchées, tissus marqués, objets hérités. Leur valeur est moins matérielle que mémorielle : un objet devient sacré parce qu’il a été utilisé par des aïeux et parce qu’il porte une histoire. Respecter ces outils, c’est respecter la mémoire de ceux qui ont transmis le savoir.

Tableau : outils courants et usages

| Outil | Usage | Alternative moderne |

|---|---|---|

| Couteau rituel (athame) | Signe de séparation symbolique, dessin de cercles | Un simple couteau de cuisine non aiguisé pour symbolique |

| Fiole d’huile ou d’encens | Anointing, purification, offrandes | Huiles essentielles, vaporisateurs |

| Grimoire familial | Recettes, chants, dates, avis | Journal numérique chiffré ou carnet physique protégé |

| Amulettes/Charms | Protection, chance, mémoire | Bijoux portés comme talismans |

Ce tableau montre l’équilibre entre tradition matérielle et adaptation moderne. Un objet ancien peut être respecté, mais des alternatives contemporaines permettent de poursuivre la tradition en respectant des contraintes contemporaines (sécurité, mobilité, légalité).

Symboles et recettes de sorts typiques

Les symboles familiaux sont souvent brefs et reconnaissables : un dessin simple tracé sur le lin d’un berceau, un motif brodé sur un manteau, ou un geste ponctuel accompli avant d’entrer dans une maison. Ces symboles agissent comme des repères psychiques et sociaux ; ils matérialisent l’appartenance et protègent ou renforcent l’identité du groupe.

Les « sorts » familiaux sont très variés : certains consistent en simples paroles prononcées lors d’actes quotidiens (par exemple, une bénédiction avant le repas), d’autres en préparations d’onguent pour soulager, ou en rituels de nettoyage après un deuil. La plupart ne cherchent pas à « imposer » une volonté, mais à accompagner, à soigner ou à protéger.

Exemples de pratiques retrouvées dans des lignées

- Une bénédiction chantée pour marquer la naissance, transmise de génération en génération.

- Un onguent contre les fièvres à base de plantes locales, avec des dosages secrets écrits en marge d’un carnet.

- Un rite de passage à la puberté consistant en une nuit de prière et de transmission orale.

- Un symbole dessiné à l’entrée de la maison pour éloigner le mauvais œil.

- La fabrication d’un talisman lors d’un mariage, contenant un cheveu ou une récolte de la saison.

Ces pratiques ponctuelles construisent une mémoire matérielle et symbolique qui ancre la tradition au sein du quotidien familial.

Éthique, secrets et protection

Garder secret un savoir familial n’est pas uniquement une question de mystère ; c’est souvent une stratégie de survie. L’éthique qui sous-tend ces traditions vise généralement à protéger la communauté, à éviter l’exploitation et à maintenir le respect de pratiques qui, mal utilisées, pourraient nuire. La discrétion est donc souvent associée à la responsabilité.

Les familles qui pratiquent une tradition de sorcellerie peuvent avoir des règles strictes : ne jamais utiliser ces savoirs pour nuire, ne pas vendre certains remèdes, ou ne révéler certaines techniques qu’à des personnes jugées dignes. Ces règles sont des garde-fous qui évitent la dénaturation du corpus et préservent le sens originel des pratiques.

Principes éthiques fréquemment observés

- Ne pas nuire volontairement : interdire les rituels de malveillance.

- Respecter la confidentialité des malades et des demandeurs d’aide.

- Maintenir l’équilibre entre utilité et secret : protéger sans isoler.

- Transmettre avec clarté sur les risques : reconnaissance des limites des remèdes.

- Refuser la commercialisation irréfléchie des éléments sacrés.

Ces principes aident à préserver la dignité et la pertinence d’une tradition dans un monde où l’exploitation et la curiosité peuvent être destructrices.

Relations avec la communauté et autres traditions

La tradition familiale n’existe pas dans le vide ; elle s’inscrit dans un paysage social plus large. Certaines familles entretiennent des liens étroits avec la communauté locale : elles sont consultées pour guérir, pour bénir, ou pour résoudre des conflits. D’autres familles vivent dans la dissimulation, par crainte du rejet social ou religieux. Les relations varient selon l’histoire locale, la tolérance religieuse et la visibilité des pratiques.

Il arrive aussi que des traditions familiales se croisent avec des mouvements plus larges, comme la Wicca, le néo-chamanisme ou diverses formes de paganisme contemporain. Ces rencontres peuvent être enrichissantes : elles apportent de nouveaux outils et de nouvelles perspectives. Elles peuvent aussi provoquer des tensions, notamment si des pratiques familiales sont récupérées, mal interprétées ou commercialisées sans respect du contexte.

Comment dialoguer avec d’autres traditions sans trahir sa lignée

- Partager les principes et non les secrets : expliquer l’éthique sans dévoiler les méthodes sensibles.

- Établir des frontières claires entre conseil public et transmission privée.

- Valoriser l’apprentissage mutuel sans appropriation : reconnaître les sources et les influences.

- Protéger les personnes vulnérables : ne pas instrumentaliser la tradition pour accéder au pouvoir.

Le respect mutuel est la clef d’un échange sain et durable entre traditions familiales et mouvements plus larges.

Survivre aux persécutions et aux malentendus

À travers l’histoire, les pratiques qualifiées de « sorcellerie » ont souvent été persécutées. Les familles ont répondu de différentes manières : en se cachant, en tournant leurs pratiques vers le domestique, ou en s’adaptant aux normes religieuses ambiantes. Comprendre cette histoire aide à expliquer pourquoi beaucoup de savoirs ont été fragmentés ou reformulés.

Il est aussi important de déconstruire les clichés : la « sorcière » n’est pas forcément une figure malveillante ou louche. Dans de nombreuses communautés, ce sont des soignants, des sages-femmes, des guérisseurs. Rétablir une lecture nuancée permet de réparer des injustices historiques et de redonner aux familles la place de leur expertise au sein de la société.

Stratégies de résilience

- Sauvegarder les connaissances sous une forme protégée (carnets, enregistrements chiffrés).

- Créer des réseaux de confiance inter-familiaux pour partager expériences et protection.

- Enseigner aux jeunes non seulement les pratiques mais aussi l’histoire et les enjeux sociopolitiques.

- Adapter le langage : parler de « médecine populaire » ou de « savoirs traditionnels » pour réduire la stigmatisation.

Ces stratégies concourent à la pérennité des traditions tout en tenant compte de la sécurité émotionnelle et physique des praticiens.

Modernisation et renaissance : la famille sorcière à l’ère numérique

Internet a bouleversé la transmission. Il offre des opportunités précieuses : reconstitution de listes de plantes, archives familiales numérisées, forums de soutien, et accès à des archives historiques. Mais il pose aussi des défis : la dilution du sens, l’exposition des secrets, et la commercialisation des pratiques. Pour une tradition familiale, le défi est de choisir ce qu’elle partage et ce qu’elle garde confidentiel.

La modernisation peut être une alliée si elle sert la mémoire plutôt que la mode. Beaucoup de familles utilisent les outils numériques pour consigner des recettes, enregistrer des chants ou créer des copies sécurisées de leurs grimoires. D’autres organisent des cercles fermés en visioconférence pour transmettre à distance à des héritiers dispersés. Tout cela nécessite prudence, éthique et un usage réfléchi des technologies.

Avantages et inconvénients de la numérisation

| Avantage | Inconvénient |

|---|---|

| Sauvegarde et accès facilité aux documents familiaux | Risque de fuite et de récupération commerciale |

| Possibilité de réunir des héritiers dispersés | Perte du contexte physique et symbolique des pratiques |

| Partage de connaissances scientifiques sur les plantes et remèdes | Mésusage ou mauvaise interprétation par des non-initiés |

La numérisation est un outil ; son impact dépendra de la gouvernance et de l’intention de ceux qui l’utilisent.

Conseils pratiques pour préserver une tradition familiale

Si vous êtes dépositaire d’une tradition ou souhaitez aider à sa préservation, voici des conseils concrets et respectueux. Commencez par écouter : recueillez les paroles des aînés, notez les gestes, enregistrez les chants avec leur consentement. Documentez les contextes : pourquoi un rite est-il fait ainsi ? Quels étaient les risques liés à une pratique autrefois ?

Ensuite, créez des supports sécurisés : un carnet bien gardé, des fichiers chiffrés, et des copies de sauvegarde. Pensez aussi à former plusieurs héritiers capables de perpétuer la pratique. La diversification des déposants permet d’éviter l’extinction en cas d’imprévus. Enfin, enseignez l’éthique et l’histoire de la tradition afin que la transmission ne soit pas qu’un ensemble de gestes dépourvus de sens.

Checklist pour la préservation

- Enregistrer oralement les récits, avec le consentement des aînés.

- Numériser les documents importants et les chiffrer.

- Former au moins deux héritiers de confiance.

- Documenter les contre-indications et les limites des remèdes.

- Établir des règles claires sur la divulgation publique.

Ces étapes minimisent le risque de perte ou de déformation des pratiques et garantissent une continuité respectueuse.

Tableau : gestion des archives familiales

| Type d’archive | Méthode de préservation | Précautions |

|---|---|---|

| Audio (chants, récits) | Enregistrements numériques et stockage chiffré | Consentement, copies hors-ligne |

| Manuscrits (grimoire) | Photocopie de haute qualité + fichier numérique | Stockage dans lieu sûr, contrôle d’accès |

| Objets rituels | Inventaire photographique et description | Conditions de conservation, transmission testamentaire |

Ressources et apprentissage : où trouver de l’aide

Pour approfondir votre compréhension, recherchez des travaux d’ethnographie, des témoignages oraux et des archives locales. Les musées d’ethnologie, les bibliothèques universitaires et certaines associations de folklore conservent des matériaux précieux. Les réseaux de praticiens contemporains peuvent également offrir un espace d’échange, mais il faut préserver la prudence : préférer les échanges respectueux et documentés.

La lecture critique est importante : différenciez les sources académiques, les recueils de contes, et les récits personnels. Chaque type d’information a sa valeur, mais il doit être replacé dans son contexte pour éviter les erreurs d’interprétation. Enfin, n’hésitez pas à consulter des experts en botanique si votre tradition implique des plantes médicinales : cela assure sécurité et efficacité.

Ressources recommandées

- Ouvrages d’ethnologie régionale et d’histoire des pratiques populaires.

- Archives locales (par exemple registres paroissiaux, journaux anciens).

- Associations de sauvegarde du patrimoine immatériel.

- Experts en herboristerie et médecins pour valider les usages médicaux.

- Groupes de transmission familiale et cercles fermés si nécessaire.

Ces ressources vous aident à replacer votre tradition dans une histoire plus large et à la protéger contre des détournements ou des risques sanitaires.

Quels pièges éviter lorsqu’on revendique un héritage familial

Revendiquer une tradition familiale peut être porteur, mais il existe des pièges : l’essentialisation (présenter la tradition comme immuable), l’appropriation (revendiquer indûment des éléments d’une autre culture) et la commercialisation excessive (transformer des pratiques sacrées en produits). Veillez à rester honnête quant à l’étendue de votre savoir et à la part d’approximation ou de reconstitution.

Un autre piège consiste à refuser toute critique ou mise à jour. Les traditions vivantes s’adaptent ; elles ne sont pas des reliques. Être fidèle à une lignée ne signifie pas s’interdire d’apprendre, d’ajuster ou de corriger en fonction de nouvelles connaissances, surtout en matière de santé et de sécurité.

Conseils pour éviter les erreurs courantes

- Documentez vos sources et indiquez clairement quand une pratique est reconstituée.

- Respectez les frontières culturelles : ne prétendez pas être l’héritier d’une lignée que vous n’avez pas.

- Consultez des professionnels (santé, conservation d’objets) quand nécessaire.

- Évitez la commercialisation des objets sacrés sans consentement collectif.

Ces précautions consolident la crédibilité de la tradition et la protègent contre l’érosion éthique.

Perspectives : l’avenir des traditions familiales de sorcellerie

Le futur de ces traditions dépend largement de la manière dont les familles choisissent de les gérer aujourd’hui. Si elles font preuve de rigueur dans la documentation, de souci éthique et d’ouverture mesurée aux technologies, elles ont de grandes chances de se perpétuer de manière saine. Si au contraire elles se précipitent dans la visibilité totale et la monétisation, elles risquent de perdre leur sens profond.

Un avenir souhaitable est celui où ces savoirs sont reconnus comme patrimoine immatériel, protégés par des cadres juridiques et valorisés pour leur apport à la diversité culturelle et à la résilience communautaire. Les pratiques de guérison traditionnelles, par exemple, peuvent coexister avec la médecine moderne si l’on établit des règles claires et une coopération respectueuse.

Conclusion

La tradition des sorcières de famille est un trésor fragile : elle conjugue mémoire, pratique et éthique, et nécessite un équilibre entre protection et partage. Hériter d’une telle tradition, la documenter et la transmettre demande du discernement, de la prudence et beaucoup de respect pour ceux qui ont porté ces savoirs avant nous. Que vous soyez dépositaire, chercheur ou simple curieux, gardez à l’esprit que chaque geste compte : écouter les aînés, documenter avec soin, enseigner l’éthique, et protéger les fragilités. C’est ainsi que ces traditions, loin d’être de simples curiosités du passé, peuvent continuer à vivre et à servir les générations futures.